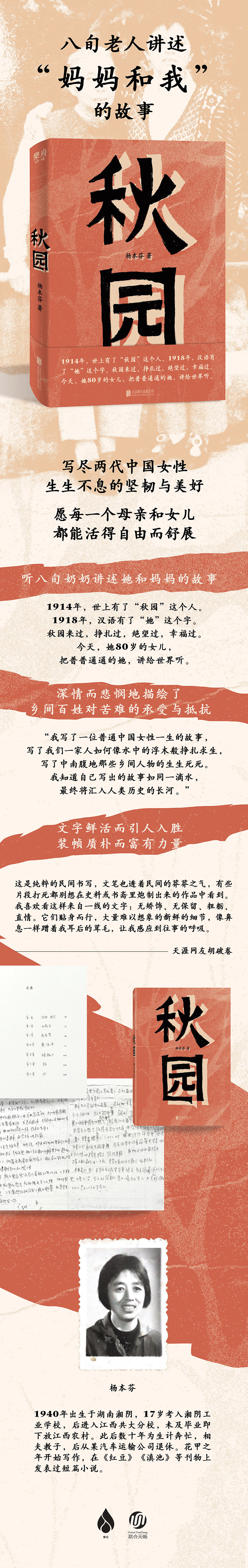

杨本芬,1940年出生于湖南湘阴,17岁考入湘阴工业学校,后进入江西共大分校,未及毕业即下放江西农村。此后数十年为生计奔忙,相夫教子,后从某汽车运输公司退休。花甲之年开始写作,在《红豆》《滇池》等刊物上发表过短篇小说。

秋园

- 书籍语言:简体中文

- 下载次数:5190

- 书籍类型:Epub+Txt+pdf+mobi

- 创建日期:2020-07-12 06:10:22

- 发布日期:2025-09-06

- 连载状态:全集

- 书籍作者:杨本芬

- ISBN:9787559640666

- 运行环境:pc/安卓/iPhone/iPad/Kindle/平板

- 下载地址

内容简介

1.听八旬奶奶讲述她和妈妈的故事。1914年,世上有了“秋园”这个人。1918年,汉语有了“她”这个字。秋园,她来过,挣扎过,绝望过,幸福过。今天,她80岁的女儿,把普普通通的她,讲给世界听。

2.以主人公秋园的经历串联起百年中国的沧桑,深情而悲悯地描绘了底层乡间人物对苦难的承受与抵抗。“我写了一位普通中国女性一生的故事,写了我们一家人如何像水中的浮木般挣扎求生,写了中南腹地那些乡间人物的生生死死。我知道自己写出的故事如同一滴水,最终将汇入人类历史的长河。”

3.文字鲜活、大气、引人入胜,装帧简约、质朴、优美而富有力量。

1914年,秋园出生在洛阳一户行医人家。长大后的秋园嫁给了驻扎当地的一位国民党文职官员。秋园先是跟随丈夫从洛阳搬到了南京。抗战爆发后,一家人又迁往重庆,中途脱离部队回到湖南乡下。在湘阴,秋园生下五个孩子,活下三个,女儿之骅排行老二。贫穷、饥饿、歧视日日侵蚀着这个家庭,之骅自小便目睹母亲为生存所做的苦苦挣扎。丈夫去世后,秋园带着两个幼子流落湖北,艰难求生。16岁时,之骅逃离了乡村,到一个偏远小城求学、扎根。秋园和之骅母女被命运抛掷底层,两代女性为活下去付出了最大努力。当晚年的之骅拿起笔回首一生,真正的救赎方才开始。

作者简介

下载地址

序言

自序 厨房里的写作

厨房大概四平米,水池、灶台和冰箱占据了大部分空间,再也放不下一张桌子。我坐在一张矮凳上,以另一张略高的凳子为桌,在一叠方格稿纸上开始动笔写我们一家人的故事。

那年,我的母亲——也就是书中的秋园,她的真名是梁秋芳——去世了。我被巨大的悲伤冲击,身心几乎难以复原。我意识到:如果没人记下一些事情,妈妈在这个世界上的痕迹将迅速被抹去。在不算遥远的那一天,我自己在这世界上的痕迹也将被抹去,就像一层薄薄的灰尘被岁月吹散。我真的来过这个世界吗?经历过的那些艰辛困苦什么都不算吗?

那一年,我六十来岁,人生似乎已不再需要目标与方向,只需顺天应命。但我开始干一件从未干过的事情:写作。

我一生都渴望读书学习,这个心愿始终没能很好地实现。这一生我都在为生存挣扎、奋斗,做过许多活计:种田、切草药、当工人、做汽车零配件生意……从未与文学有过交集。迄今我也并未摆脱生活的重负:老伴年事已高,有糖尿病和轻微的老年失忆症状,我必须像个护士一样伺候他。

然而,自从写作的念头浮现,就再也没法按压下去。洗净的青菜晾在篮子里,灶头炖着肉,在等汤滚沸的间隙,在抽油烟机的轰鸣声中,我随时坐下来,让手中的笔在稿纸上快速移动。在写完这本书之前,我总觉得有件事没完成,再不做怕是来不及了。

常常才写几行,泪水就模糊了眼睛。遥远的记忆被唤起,一些消失了的人与事纷至沓来,原本零星散乱、隐隐约约的回忆,在动笔之后互相串联,又唤醒和连接起更多的故事。我也感到奇怪:只要提起笔,过去那些日子就涌到笔尖,抢着要被诉说出来。我就像是用笔赶路,重新走了一遍长长的人生。

我写了我的母亲梁秋芳女士——一位普通中国女性——一生的故事,写了我们一家人如何像水中的浮木般随波逐流、挣扎求生,也写了中南腹地那些乡间人物的生生死死。这些普通人的经历不写出来,就注定会被深埋。

我一遍又一遍地重写这个故事,稿纸积累了厚厚一摞。出于好奇心,我称过它们的重量——足足八公斤。书写的过程,温暖了我心底深处的悲凉。

人到晚年,我却像一趟踏上征途的列车,一种前所未有的动力推着我轰隆轰隆向前赶去。我知道自己写出的故事如同一滴水,最终将汇入人类历史的长河。

目录

自序 厨房里的写作

第一章 洛阳 南京

第二章 山起台

第三章 花屋里

第四章 黄泥冲

第五章 赐福山

第六章 跑

第七章 归

代后记 解命运的谜

短评

-

木卫二 2020-05-25

之前有看过后记作者的说明,是一本“妈妈写外婆”的书,女性身份角色绕一圈,会感觉今时今日国人女性,似乎逃过了历史的磨石重负,但小脚这样的反人类陋习,有过长达千年的赞美(本书开头就是秋园侥幸逃过,拥有了一双半解放的脚),以这双脚,开始了中国地图上的活命奔走。作为小说,它最精彩的段落,是母亲带两个儿子去湖北、女儿出走江西的平行蒙太奇,其余篇章均为单线流水记事,也就是祖辈老人家“没什么好说”的一滴水,一滴...

-

已注销人士暗蓝 2020-05-24

非常出色的个人史,聚焦在50-70年代的艰难岁月。看到在那三年,秋园走投无路时,偶遇的大姐问她要不要去湖北,那边要收棉花,缺人手时,不由得想起《愤怒的葡萄》。平凡人的命运太容易被打乱了,无论是因为万恶的资本主义,还是那些不可说的巨大之物。他们要么如秋园一般努力生存,支撑起一个家;要么如秋园的丈夫随波逐流,做一个有口皆碑,对所有人都逆来受顺,只是没忘了妻子“失节事大”的“中国善人”;要么动用一点点被...

-

sub rosa 2020-05-26

非常好看,让我想到很多那个年代的女性,也有想给她们写故事的念头但一直没有付诸实践。从史料层面看,秋园的故事代表的阶层在以往的贵族或革命者叙事中一直缺席,秋园的故事是普通人的故事。腰封上有一句话我极喜欢,剪下来做成了书签。

-

金满满.周 2020-05-21

今早上拿到的,小小的厚厚的一本,颜色很美,摸起来也很舒服,翻开之后再没停下,一直到看到最后一句话,忍不住地哭出来。文字越是平淡,看完越是难受,太难了,太苦了,秋园不止是秋园,是祖祖辈辈洪流里艰难生存的女性,困苦了一辈子的母亲。八十几年,何止一句“一生尝尽酸甜苦辣,终落的如此下场。”

-

刘***8 2020-07-09 21:22:46

一本小小的、朴素的书,正如秋园的一生。用中午的两小时看完了,几次泪眼模糊,无法继续读下去,心里沉甸甸的,这样的人生太苦太苦了,秋园的第一次婚姻直到战乱的前几年,已经是她此生最平静最幸福的日子。想拿去给某人妈妈看,也许会有不少共鸣。

-

爱尔维斯 2020-07-02 10:07:08

还没有看 翻了一下怕过于心酸

-

L***吴 2020-07-03 15:59:51

很顺畅的故事,很多小细节累积成大故事,普通的故事,普通人的故事

-

g***2 2020-07-05 11:34:21

好

-

jd_xiakai890 2020-06-10 20:17:54

好书推荐这家~铺满鲜花盛开时节雨纷纷飘落

-

j***x 2020-06-29 17:11:08

物流给力,包装完好。不过部分书还是有磕碰。希望看完有所收获!

-

仇仇qiuqiu 2020-06-21 23:59:49

书,不大,不厚,不重,掩卷后一声轻叹。 一个贯穿全书的“冇”字,把“有”的两点挂在了看书时的眼帘。 有点严歌苓的女性视角,也有点余华的时代演变,但却在字里行间散发着《城南旧事》的光辉。 没有刻意的苦大仇深,却字字淌血。 没有刻意的点明时间,却透露着时代的悲鸣。 想到了自己的奶奶、姥姥、姑奶奶,想到了妈妈,姑姑,姨。想到了身边那些看似普通质朴却隐忍前行的女性长辈。 大痛并小乐着。

-

smart5808 2020-06-18 21:48:13

配送很快而且送货到家。这本书很不错。

-

j***2 2020-06-13 10:39:53

正版,便宜,物流超快。

-

w***n 2020-06-16 18:03:08

趁着活动囤点书,还是很不粗的,又赶上了618总体来讲还是很满意的。

dawn 2020-06-17

自序的几句话就很受触动:“如果没人记下一些事情,妈妈再这个世界上的痕迹讲迅速被抹去。在不算遥远的那一天,我自己在这个世界上的痕迹也将被抹去……我真的来过这个世界吗?经历过的那些艰辛困苦什么都不算吗?”问得好。作者女儿在代后记里说,“外婆、妈妈……在命运面前显得如此渺小无力,彷佛随时会被揉碎。然而,人比自己想象的更加柔韧,她们永远不会被彻底毁掉。”真的不会吗?我倒觉得彻底毁掉的不在少数。反正彻底被毁... 自序的几句话就很受触动:“如果没人记下一些事情,妈妈再这个世界上的痕迹讲迅速被抹去。在不算遥远的那一天,我自己在这个世界上的痕迹也将被抹去……我真的来过这个世界吗?经历过的那些艰辛困苦什么都不算吗?”问得好。作者女儿在代后记里说,“外婆、妈妈……在命运面前显得如此渺小无力,彷佛随时会被揉碎。然而,人比自己想象的更加柔韧,她们永远不会被彻底毁掉。”真的不会吗?我倒觉得彻底毁掉的不在少数。反正彻底被毁掉的人,永远也没有机会拿起笔记录发声了。书拿起就难放下,最有力量的是诸多细节,比如互相拨屎的人们,藏盐的老人,一言难尽的满娭毑……而满宝生的发达过程和兴风作浪,有点生活经验的人都不会觉得陌生吧。 (展开)