第一讲 导言

我们并不需要高明的评论技巧就可以察觉到,那些主张的提出者毫无信誉可言,并且从未涉足中国。然而,思维一旦怀有偏见,它就倾向于采纳最为荒唐的谬传,并且将这一切都视为事实,这种思维趋于贬低我们不喜欢的人,甚至把这种不喜欢说成是值得赞扬的美德。

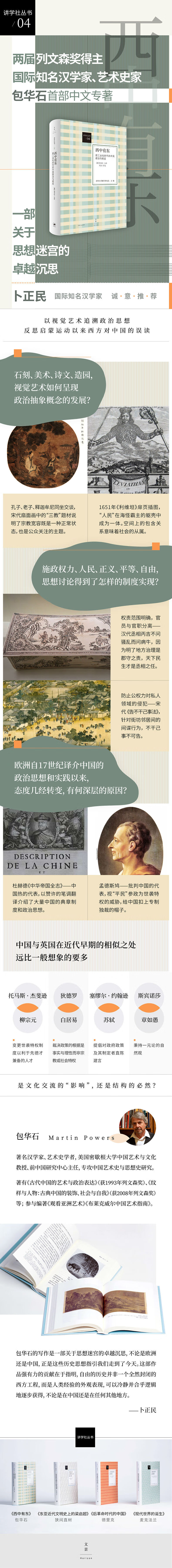

—让?巴普蒂斯特?杜赫德

可以说,没有哪一种文化被看成比中国文化更有别于西方的价值观念。然而,我们不难发现,唐宋时期存在若干与启蒙运动时期对应的核心概念:变更世袭特权制度以利于吸纳德才兼备的人才(托马斯?杰斐逊—柳宗元);裁决政策的根据是事实与理性而非宗教或社会特权(狄德罗—白居易);提倡对政府政策及其制定者直陈谏言(塞缪尔? 约翰逊—苏轼);秉持一元论的自然观(斯宾诺莎—章如愚)。毋庸置疑的是,中西境况虽然在一些重要方面存在差异,但其结构上的相似之处(structural parallels)可以帮助历史学家在“平等”之上构想讨论,比如近代早期的集权政体这个司空见惯的话题。

在《对比的想象—种族主义、民族主义与社会运动史论》(The Comparative Imagination: On the History of Racism, Nationalism, and Social Movement)一书中,乔治? 弗雷德里克森(George Frederickson)区分了两种类型的历史学家:一类试图为某个进程建立一种更好的学理性认知;另一类则从事比较性的工作,以促进通常是值得庆祝的国家历史的产生。[1]“中国”与“西方”的比较通常属于后者。[2]本书试图追溯近代早期的中国关于诸如平等或言论自由等权利的讨论与制度[3],连同英国启蒙运动(the English Enlightenment)对上述讨论及制度的回应,以此实践第一类历史学家的理想追求。

方 法

本书采用的研究方法认同视觉艺术具有认知维度,并将其运用在对政治抽象概念(political abstraction)发展进程的追踪之中。本书的基本假设是,与有形且具体的实物相比,人类在认知上更难理解政治抽象概念。比如“施政权力”(political authority)这一抽象概念,在中古时期的中国[1]与中世纪的欧洲一样,宏伟庄严的外观是权力(authority)的显性表达。从为贵族阶层(the aristocracy)设计的衣饰、徽章、车轿与城宅中,我们都可以看到这种权力运用的展现。甚至连代表施政权力的词在近代早期英国都是“贵族身份”(nobility)[2]—一个将权威等级寓于衣物服饰与仪态举止的术语(参见第二讲)。无论是对中国人还是欧洲人来说,将施政权力的概念从有贵族身份的人的具体形象中抽离出来,都不是轻而易举的事情,而本书的重要篇幅就将致力于准确地解释上述抽离是如何达成的。

同样,诸如“政体”(the polity)、“人民”(the people)这样的政治抽象概念,在中国与欧洲出现得都比较晚,而它们的演进轨迹则可以通过文本和图像追踪。最后,本书的研究方法将指出,中国与英国绝非完全不可比较,实际上,在17 世纪与18世纪,二者的相似之处有增无减。此外,尽管在此期间有不可否认的广泛的文化交流,但这些相似之处或许与其说是“影响”的产物,不如说是结构的必然性(structural necessity)。

一般而言,民族主义的历史是拒斥上述方法的。亨廷顿假说(The Huntington hypothesis)[3]认为,学者可以从不同文化的传统群体(groups)[ 1]—特别是西方与“他方”(the Rest)—各自拥护的价值观中,辨别出本质且经久的差别。如此,它便可以将无法比较的文化价值观之间先验与普世的冲突,假定为全球政治冲突的根本来源,以此来抵制历史的趋同共存(convergence)。[2]

自启蒙运动以来,比较的视角便如影随形。伊丽莎白? 威尔逊(Elizabeth Wilson)的研究(分析详见本讲后文)论证了大不列颠帝国的崛起如何促进了本土的稳固与其他地区的妖魔化,并使一种直至今日依旧活跃的文化政治传统得以形成。这种做法在欧洲大陆也很普及,比如中国就因为国际贸易的成功与后贵族政治(post-aristocratic)的社会体系而被视为对手和威胁,很早就引来了像孟德斯鸠和黑格尔那样的名人的致命攻击。这一过程在冷战期间复苏并变本加厉,致使历史上的中国形象被扭曲得面目全非。

冯珠娣(Judith Farquhar)与何伟亚(James Hevia)、刘禾、王国斌等人的相关研究,已经对这种历史传统在逻辑与历史上的缺陷有所揭示。[3]然而,历史上的中国形象至今仍有遗留,以至于许多人会质疑本讲的开头部分。遗憾的是,如果对过去中国的印象继续依托于东方专制主义(Oriental Despotism),那么,我们就无谓地限制了自己对这一正在崛起的力量的想象,在存在其他选择的情况下将双方引向“冲突”。然而,从事此类并不流行的比较还有很多更为紧迫的原因。

近年来,几乎没有任何一种传统认为本质上属于西方的价值观—法治、平等、社会正义或言论自由—可以逃脱美国内部在原则或实践方面的挑战,孕育了关于上述理念之价值或必要性的讨论。例如相关讨论认为,隐私作为一项权利,是西方历史上特殊时期的一个人工产物,在这个即时通信的时代已经作废。像“亨廷顿假说”一样,这种讨论假定了一种文化主义的视角(a culturalist view),即社会价值观念是作为国民性格(national character)的表达而出现的,但如果我们知道存在另一个匿名权已经制度化的时空会怎样呢?或许我们可以更好地理解复杂社会中匿名的作用?本书旨在继续跟进这样的问题,但并不以相异且虚构的文化本质作为先决条件。

Sylvie Zhou 2019-12-07

去年看过的需要啃的新书之一。杂糅了艺术史与思想史,还有非常新鲜的跨语际跨视觉研究。包老师为比较研究怎么做提供了很妙的思路,真的把同一主题的中西艺术作品放在一起,真的把18世纪欧洲翻译的孟子和孟子原文放在一起,思想在交流传播中产生的变异不言自明。当然,这需要写作者有相当的功力,所以包华石才会被戏称为包子吧。