秦始皇

- 书籍语言:简体中文

- 下载次数:8671

- 书籍类型:Epub+Txt+pdf+mobi

- 发布日期:2025-09-07

- 连载状态:全集

- 书籍作者:吕世浩 著

- 图书编号:9787544838337

- 运行环境:pc/安卓/iPhone/iPad/Kindle/平板

- 下载

内容简介

编辑推荐

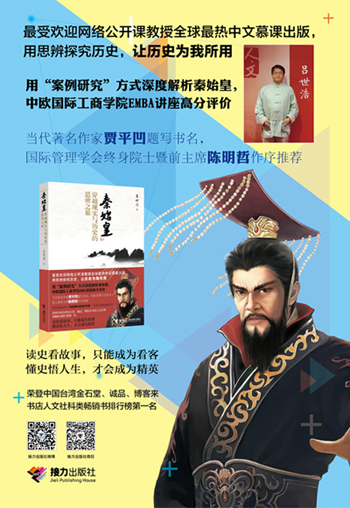

*受欢迎网络公开课教授全球*热中文慕课出版,用思辨探究历史,让历史为我所用用“案例研究”方式深度解析秦始皇,中欧国际工商学院EMBA讲座高分评价当代著名作家贾平凹题写书名,国际管理学会终身院士暨前主席陈明哲作序推荐被众多网友评为“不追美剧也要追的神课”,原来历史课也能那么火

荣登中国台湾金石堂、诚品、博客来书店人文社科类畅销书排行榜**名读史看故事,只能成为看客;懂史悟人生,才会成为精英附赠:《吕世浩讲秦始皇精彩选辑》(二维码书签)

目录

第一章 我们活在一个什么样的时代?

第二章 从张良的故事谈起

第三章 历史胜利组的条件

第四章 秦始皇的为人

第五章 赢政的选择

第六章 人为什么会被骗?

第七章 骄傲与灭亡

第八章 谁才真正对你好?

第九章 谁骗谁?谁能骗谁?

附记学历史的三个功用

秦始皇年表

作者简介

作为作者最具代表性的普及性作品之一,《秦始皇:穿越现实与历史的思辨之旅》秉承“将灌输知识变成提高智慧、将培养工匠变成培养精英”的理念,运用商学院“案例研究”的方式,通过“设身处地、揣摩通透、体贴入微、洞见表里”的方法,将秦始皇作为人生思辨最好的样本,不讲奇闻轶事,不求惊世骇俗,强调思辨,启发性地传授读者读史方法。

下载地址

部分章节

什么是“思辨”?

真正的历史教育应该重视“思辨”,但什么是“思辨”呢?

在这里,我举个大家熟知的例子来说明。相信各位在中学课本里都读过《木兰诗》这篇诗歌,诗歌的一开头是这样说的:

唧唧复唧唧,木兰当户织。

请问各位,“唧唧”是什么声音?

按过去在课堂上老师讲解的,绝大多数的人都会立刻回答我:“唧唧是织布机的声音。”为什么呢?因为课本的标准答案是这样写的。

如果你也是这么想的,那么你可能在“思辨”上还需要更努力一点。因为真正的答案,作者其实已经写在接下来的两句里:

不闻机杼声,唯闻女叹息。

作者清楚地说出,这时只听见叹息的声音,因此“唧唧”是叹息声。

不愿面对这样的答案吗?历史学讲求“孤证不立”,我们可以举出更多的例证来证明这一点。

“唧唧”一词,也出现在白居易的《琵琶行》中:

我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。

前句是“已叹息”,后句是“重唧唧”,可见白居易也以“唧唧”为叹息声。试想,如果“唧唧”是织布机的声音,难道白居易是先听了琵琶乐声后叹了口气,然后听了女子讲话后就开始当场织布吗?

当然,或许各位不服气,《琵琶行》是唐朝的诗,《木兰诗》是南北朝的作品,两者可以这样互证吗?

说得有理,那么我们就来看看“唧唧”在南北朝的时候,到底是什么意思。

1.南朝梁施荣泰《王昭君》诗:“唧唧抚心叹。”

2.北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》:“高树出云,咸皆唧唧。”

3.北魏《元举墓志铭》:“履朝独步,伦华非匹。一见唧唧,宋朝更生。”

这些都是唐前文字,所有的“唧唧”都是指叹息之意,可以证明当时人确以“唧唧”为叹息声。

事实上,将“唧唧”当作织布机的声音,这样的解释除了中学课本外,在古籍中似乎找不到任何例证(如果你能找到,欢迎提供)。因此不管你认为“唧唧”听起来多么像织布机的声音,这都是一种没有根据的说法,是不能成立的。

之所以会产生这样的误会,是因为古时的语音和今日有很大的差别。而在古代,织布机也不是发出“唧唧”声,而是“札札”声。《古诗十九首》有“札札弄机杼”,白居易《缭绫──念女工之劳也》有“丝细缲多女手疼,札札千声不盈尺”,都足以为证。

希望各位千万不要误会,以上的讨论并不是在考验大家的语文水平,而是想点出一个可怕的事实:

明明问题的答案就在下面两句,明明作者已经说得这么清楚,为什么我们过去却毫不质疑课本的答案,完全放弃了自己的思辨能力?

即使你读了再多的书,记得再多的标准答案,得到了再好的成绩,如果这一切要拿你宝贵的思辨能力去交换,都是不值得的。因为,思辨是一切智慧的开始。

读书,是为了做知识的主人,不是为了做知识的奴仆。

……