序言

第一章 任务——研究日本

第二章 战争中的日本人

第三章 各安其分

第四章 明治维新

第五章 历史和社会的负恩者

第六章 报恩于万一

第七章 义理“最难承受”

第八章 洗刷污名

第九章 人之常情

第十章 道德的困境

第十一章 自我修养

第十二章 孩童启蒙

第十三章 投降后的日本人

菊与刀(精装插图版)

- 书籍语言:简体中文

- 下载次数:7959

- 书籍类型:Epub+Txt+pdf+mobi

- 发布日期:2025-09-06

- 连载状态:全集

- 书籍作者:本尼迪克特

- ISBN:9787519300180

- 运行环境:pc/安卓/iPhone/iPad/Kindle/平板

- 下载

内容简介

海报:

作者简介

编辑推荐

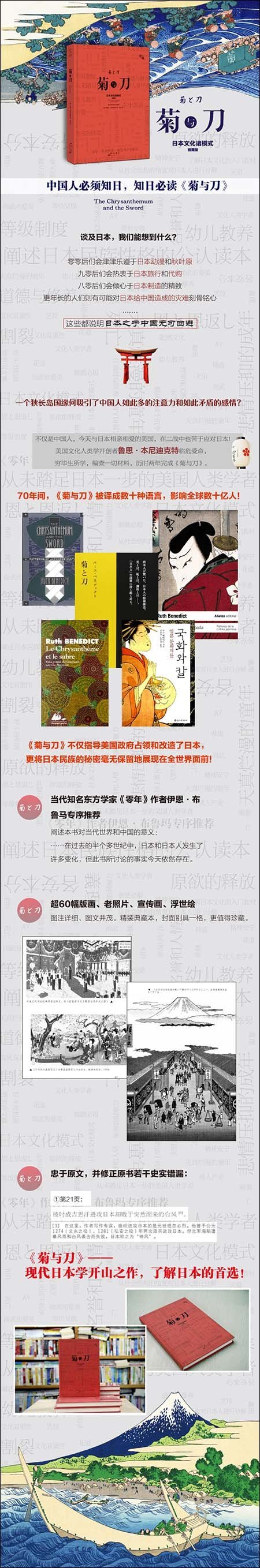

1.现代日本学鼻祖,二战后美国改造日本的指导书,历任美国总统必读之书!

2.首次出版后被翻译成30余种语言,销售逾3000万册,行销100多个国家和地区!

3.当代日本学专家《零年》作者伊恩·布鲁马做序,阐述本书对当代世界的意义!

4.真正插图版!本书配以60余幅图片,并有详细图解,图文并茂,更好体会书中之意!

5.中国人必须知日,知日必读《菊与刀》。

下载地址

目录

(荷)伊恩·布鲁玛

在大多数情况下,去理解另一种文明都是很困难的。如鲁思·本尼迪克特所言,各民族间的差异之大,只有那些拥有“坚定精神”[1]的人才能重新一一认知,而不被这些差异所烦扰。这个世界并非“四海之内皆兄弟”,我们人类也并非完全一致。由于不同的利益、历史背景和经历,每个人都有自己的想法。既然个人如此,那么推而广之,各个民族之间有不同的观念也就不足为奇了。更重要的是, 只有当其他文明的研究者心怀本尼迪克特所说的“宽容态度”[ 2 ]——唯有“宽容”方可洞察其他民族的、与我们完全相异的观念——才能收获他们自己的成果。狂热者绝不会是合格的文化人类学家。

要在残酷的战争期间理解敌人,这又需要更多的“宽容”。但实际上,此时对敌人的理解显得更为必要,因为对敌人的优势和弱点有客观认识将发挥意想不到的作用。1 9 4 4 年6 月,本尼迪克特接受美国政府委托,要完成一份针对日本人的文化分析报告。

从表面上看,这一报告可能会证实美国人对遥远而未知的日本民族的偏见,因此似乎没有价值。因为此类偏见正好满足了两国战争期间的宣传。这些偏见认为“日本佬”生性狂热、阴险而未经开化;他们是猴子、野人、卑鄙者、怪物,或者是随时会自杀的疯狂武士。如1 9 4 5 年的悉尼《每日邮报》所言,想要驯服这一残暴的种族,“很有必要扭转他落后了2 0 0 0 年的思想,尽管他表面上理解我们的科技和文明,实际却像野蛮人那样用棍棒作战,相信雷鸣闪电是天神的声音”。

本尼迪克特的任务就是挖掘这些谣言背后的真相,为盟军领袖在一定程度上预测日本人的行为提供依据:他们会战至最后一人,还是会选择投降;他们会接受何种条件以结束战争;如何处置天皇;盟军占领期,他们会做些什么;等等。在1 9 4 4 年完成这一任务,即使是

对一位在日本生活多年的专家来说也是很困难的。而本尼迪克特,如她自己所言,既不是专家也未到过日本,她仅有可依仗的只有书面材料——所有的文字,从学术研究到翻译过来的日本小说都包括——此外,再加上电影和对日裔美国人的采访。仅此而已。

然而,从另一角度来讲,“专家”的身份并不是必要的条件。因为,很多专家往往怀抱顽固的旧观念,而不愿让新的观念或成果干扰他们既有的专业知识。例如,太平洋战争爆发前,老资格的“日本通”、美国驻日大使约瑟夫·格鲁还认为日本人本质上不是理性的民族,不可能组建起民主政府。鲁思·本尼迪克特的一个优点就是她坚决反对种族和文化歧视。她的研究以开放的思想为基础。

某些人也许不同意经典文化人类学的前提,也就是不认为“民族特性”是存在的。当然,这一观点近来已不流行。假冒的人种学和民族学理论已经玷污了“精炼(es s e n t i a l i z i ng)”集体特性的观念。理论家们如今更倾向于强调“混杂状态(h y b r i d i t y)”或是民族的多元文化,而不是考察民族单一特征。但同时,我们又痴迷于自身的同一性。事实上,也许是出于对生活在经济全球化环境中的不确定,我们并不能充分理解自身,因此有关民族英雄、民族“价值观”、民族历史的书籍在各地都很畅销。

纸上谈兵的民族研究是鲁思·本尼迪克特最为反对的。因为这样的自我陶醉会破坏她的事业。她对其他民族深感兴趣,问题是其他民族的轮廓和特征是否如她所理解的那样清晰。

我曾对因政治事务而进行的文化研究抱有疑虑,因此怀疑过鲁思·本尼迪克特提出的著名的耻文化与罪文化的区别。文化分析的风险在于假定世界是过于静态且统一的。本尼迪克特对这一风险十分清楚。但尽管意识到民族和文化会随时代变迁发生变化,她仍坚信某些模式和特征不会跟着改变。如她对英格兰人的评论,“他们本性如此,时代不同、标准不同、模式不同,但他们依然是英格兰人”。

那么,什么是日本人的“本性”?再次阅读这部伟大作品,我被她精妙的研究方法所震撼。当她讨论耻与罪的区别时,她没有说明绝对的标准,而是仅仅重点强调。每个日本人都知道耻与罪。但日本社会对绝对道德准则的重视远不如西方社会,而更依赖“外部的强制力

来约束行为”[ 3 ]。她认为,日本人对其他人的看法尤其敏感。某人的罪感源于犯罪行为,而耻感则源于他人的看法,前者往往被忽视。

本尼迪克特对日本人在压力下所作举动的一些描述如此生动,仿佛亲身所见。比如,孝顺的儿子无视自己所爱的妻子的需求与母亲的不同;在美国学习的日本女学生自苦于她同学的友善,因为她不知如何回报恩情。

她的研究因任务本身特点而难上加难。当时,美国对日本民族特性的观察分析十分缺乏,本尼迪克特又必须协助美国政府预测日本人未来可能的行为。鉴于美国政府计划在自由和民主的基础上重建日本国家,因此必须了解日本人对战败、对天皇角色转换,以及对美国占领军的政治监督会做出何种反应。困扰盟军的一个现象是,曾发誓战斗到底的敌人突然变得顺从,甚至是友善。

本尼迪克特对此的解释是,日本人对他们的天皇有着十分深刻的义务——这是日本人生存的最终意义。人民时刻准备着为天皇而死,但当他以颤抖的、艰涩的声音要求臣民“忍所难忍”[ 4 ],去投降、去建设一个新的、和平的日本,他的臣民马上顺从了。日本天皇的神性往往被西方误读。普遍的看法是天皇被日本人视作上帝。本尼迪克特准确指出,日本人不认为人与神之间有巨大的鸿沟;所有物品都有神圣的光环:石头、山丘、河流以及死后的人。作为等级制的最高点,天皇是国家宗教观的代表。你不必笃信他是上述宗教观的上帝,但作为日本人,你必须绝对服从他。

这就是大部分日本人在1 9 4 5 年所面临的情况,而当前已不如此。本尼迪克特并未预见民众态度的转变之迅速。她认为,对天皇的“忠”是日本民族的首要特性之一,并提出这一特征改变的可能性不大。但还有其他例子证明,她也低估了日本人坚持其他政策的意愿。比如,和平主义。

本尼迪克特的论断之一是,日本人的人生观受客观条件制约。虽然没有绝对道德的一神论宗教,但生活的一切——从伦理到人生理想——均由环境塑造。因此,一个好战的民族能够很平稳地转变为爱好和平的民族。战争已经被证明是错误的。战争并未给日本民族带来荣誉,反而使他们蒙受灾难性失败的耻辱。如今,日本人认为成为热爱和平的民族能为他们赢得国际社会的尊敬,因而,日本人引进由美国法学家制定的规定战争为非法的和平宪法。

当然,本尼迪克特认为这也是受环境影响的。倘若日本所处的外部环境是和平的,那么日本会坚持和平主义,而一旦各大国又开始备战,日本则将重新回到军国主义的老路上。目前,后一种情况还未发生。尽管经历朝鲜战争、越南战争、中苏对抗,以及美国重新武装日本,使之再次扮演一个军事角色,大部分日本人依然坚持和平主义理想。也许随着时间的推移,这种情况会发生变化,但不会如本尼迪克特所预言的那么快。

上述并非对本尼迪克特的批评,因为人类学家并不是预言家。她不可能知晓《菊与刀》成书数十年之后所发生的事。1 9 4 5 年后,日本发生了巨变。当代日本青年需要付出更多的努力,方能重塑本尼迪克特书中所描述的某些日本“民族特性”。对天皇的忠、对父母的孝、未能还清对某人恩债的恐慌,这些原本植根于日本人骨子里的东西在技术驱动型时代逐渐消退。但既然人们仍然能读懂《菊与刀》,并从中受益,那么说明此书依然是经典之作。

之所以称之为经典,是因为此书的睿智与简练的文风。本尼迪克特无须晦涩的术语,即可解释复杂问题,无愧于出色的学者。某些人认为,文风能体现作者水平。由此看来,本尼迪克特是拥有人文主义和宽容精神的杰出学者。虽然《菊与刀》是一本完成于战时且描述敌人的作品,但即使是当代的日本读者,无论他或她是否同意作者观点,在阅读时都不会感到被冒犯。最后,在过去的半个多世纪中,日本和日本人发生了许多变化,但此书所讨论的事实今天依然存在。